Schreiben aus Freude

Ich war in der Schule berüchtigt für meine Aufsätze. Egal wie viel Zeit für Schulaufgaben vorgegeben war, mir ging immer das zur Verfügung gestellte Papier aus. Nicht weil ich eine so ausschweifende Schrift gehabt hätte – im Gegenteil – aber ich schrieb immer viel und gerne. Ja, auch gut. Meine Einser in Deutsch waren keine Kapitulationserklärungen meiner Deutschlehrer, denke ich. Aber so gern, schnell und gut ich schrieb, ich wäre damals nie auf die Idee gekommen, dass Schreiben einmal mein Beruf werden könnte.

Bis es soweit kam, brauchte es vielerlei Umwege. Meinen ersten bezahlten Artikel schrieb ich als Rezensent für Kirchenmusik (!) in einem evangelischen Kirchenblatt – und das nicht mal unter meinem eigenen Namen, denn das war damals schon mein erster Text als „Ghostwriter“. Richtig ins Schreiben kam ich bald darauf als Theaterkritiker in der Münchner Theaterzeitung (für freie Bühnen), dann endlich unter meinem eigenen Namen. Aus dem Ghetto des Feuilletons befreite ich mich mit der Gründung der Münchner Stadtzeitung, in der neben Kultur auch alle Themen bis hin zu Politik und Zeitgeist zu schreiben – und zu organisieren waren.

Bis es soweit kam, brauchte es vielerlei Umwege. Meinen ersten bezahlten Artikel schrieb ich als Rezensent für Kirchenmusik (!) in einem evangelischen Kirchenblatt – und das nicht mal unter meinem eigenen Namen, denn das war damals schon mein erster Text als „Ghostwriter“. Richtig ins Schreiben kam ich bald darauf als Theaterkritiker in der Münchner Theaterzeitung (für freie Bühnen), dann endlich unter meinem eigenen Namen. Aus dem Ghetto des Feuilletons befreite ich mich mit der Gründung der Münchner Stadtzeitung, in der neben Kultur auch alle Themen bis hin zu Politik und Zeitgeist zu schreiben – und zu organisieren waren.

Einmal Hybris und retour

Das Gros der Autoren, die damals für die Münchner Stadtzeitung schrieben, stammte aus der Deutschen Journalistenschule in München. Unter ihnen waren etliche erstklassige Schreiber, die heute überall in renommierten Medien schreiben und leitende Stellen bekleiden. Und ausgerechnet diesen Autoren, denen in der Journalistenschule neben solidem Handwerk auch ein sehr gesundes Selbstbewusstsein beigebracht worden war, durfte ich unbedarfter Autodidakt bisweilen erklären, warum mir ein Artikel (noch) nicht gefiel und was vielleicht besser gemacht werden könnte. Und ich durfte die fertigen Werke redigieren und mit Headline etc. ausstatten.

Was für Akte der Hybris – wenn man mit Abstand zurückblickt. Damals erschien mir das als das Selbstverständlichste der Welt. Mein Selbstbewusstsein, das sich aus kontinuierlich steigenden Auflagen und viel positivem Feedback (und bisweilen ein paar Promille) speiste, wuchs sich zu einer veritablen Selbstüberschätzung aus. Glücklicherweise hatte ich damals etliche wohlmeinende Freunde und Kollegen, die das eine Weile geduldig ertrugen, mich dann aber allmählich, aber wirksam auf den Boden der Realität herunter holten.

Dös hupft net

Noch weiter in die Realität brachte mich dann die Arbeit beim WIENER. Das erste Mal, dass ich einen Chefredakteur über mir hatte. Und einen kritischen noch dazu. Berühmt der trockene – manchmal fast verzweifelte – Kommentar von Wolfgang Meier, wenn ein Artikel noch nicht rund war – oder seinen Erwartungen nicht entsprach: „Dös hupft net!“ Was hat mich diese Floskel Nerven gekostet. Und es hat einige Zeit gedauert, bis ich verstand, dass das mehr als eine Floskel war, und – wenn auch sehr frugal – den Kern einer funktionierenden Geschichte beschreibt.

Nie habe ich in diesen Jahren am Schreiben selbst gezweifelt. Dabei wäre das doch mehr als selbstverständlich gewesen. Denn warum sollen andere Menschen lesen, was ich mir ausgedacht habe? Es gab ja nie eine Instanz, die mir erlaubt – oder empfohlen – hätte, zu schreiben. Jeder Artikel, vor allem in den frühen Jahren, war eigentlich ein einziger Akt der Anmaßung, dass ich etwas zu sagen hätte. Und das das andere interessieren könnte. Natürlich hatte ich mehr als oft meine Zweifel beim Schreiben, ob das jetzt wirklich gut sei, was ich da fabriziere. Aber es nutzt ja nichts. Am Schluss musste der Artikel raus, zum Redakteur, zum Satz. Aber im Grunde genommen war jeder Artikel eine Unverschämtheit – in des Wortes Bedeutung: Ich hatte keine Scham, es zu veröffentlichen.

Der schreibende Narzisst

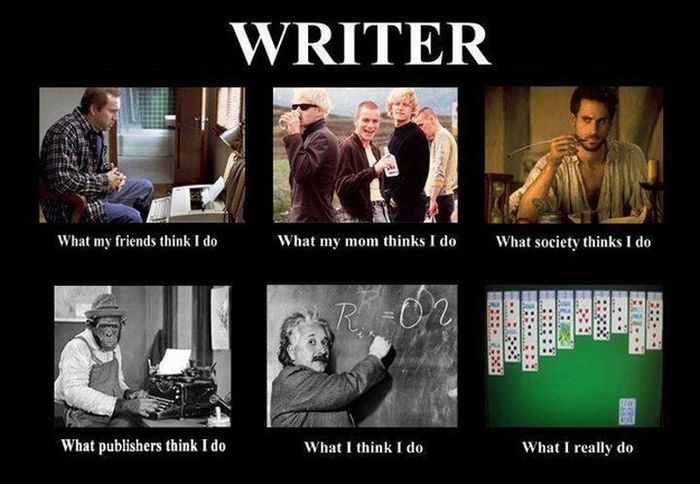

So gesehen ist jede Veröffentlichung, jedes Öffentlichmachen eines Textes ein sehr narzisstischer Akt. Ohne die Trennung des Selbstbewusstseins vom Selbstzweifel, ohne eine Art notorischer Selbstüberschätzung, eine gewisse Selbstverliebtheit und ein Sendungsbewusstsein ist eine journalistische Arbeit kaum denkbar. – Es gibt eben nicht nur negative Seiten des Narzissmus. (Siehe dazu auch: „Narzissmus de-loaded„.)

Dieser Narzissmus, der hinter jedem kreativen Werk, ob Text, Bild, Foto, Film oder Komposition steht, prägt jetzt auch die vergleichsweise hitzige bis bittere Diskussion über Urheberrechte und eine angemessene Bezahlung von Autoren und anderen kreativ Schaffenden. Es ist fast unmöglich, zu dem Thema eine sachliche Diskussion zu führen. Sofort wird höchst emotional reagiert. Regt man vorsichtig eine Verkürzung der Schutzzeit auf zehn Jahre nach dem eigenen Tod (!) an, wird erregt auf die drohende Verelendung des Nachwuchs verwiesen. Traut denn kein Autor seinem Nachwuchses zu, selbst sein Geld zu verdienen? Und sind wichtige, gute Texte, die das Denken voran bringen, nicht das bessere Erbe?

Und allzu gerne werden Ziegelsteine mit Birnen verglichen: „Ein Haus bleibt ja auch länger als zehn Jahre nach Deinem Tod bestehen!“ Und schon ist die Diskussion im Eimer, da unsachlich, da emotional. Die Folge: Aggression, Verbitterung, Monologe. (Ein gutes Beispiel für die vergiftete Tonalität sind auch die Kommentare zu meiner kurzen Replik auf Sven Wegener am 23. März auf Facebook.)

Kreatürlich ungenaue Erinnerung

Der Narzissmus des Kreativen scheint für die Tatsache zu verblenden, dass jede Schaffensarbeit auf den Vorleistungen anderer aufbaut. Auch ohne jeden Anflug von Plagiat baut jeder Text, jede Geschichte, jeder Film auf anderem auf. Er ist ein Sampling, das im eigenen Kopf unbewusst abläuft. Man muss sich nur ein wenig mit Gehirnforschung und den Abläufen von Denkprozessen beschäftigen, um zu erahnen, wie unser Gehirn Gedanken aus seinem nur scheinbar amorphen Speicher an Erinnerungen, Bildern, Worten und Ideen kreiert. Es tut das nie aus dem Nichts heraus, sondern es erinnert sich sozusagen kreatürlich ungenau. (Siehe dazu auch „Positives Trauma„.) – Und im besten Fall beruht das alles noch auf einer Recherche. Das aber ist nichts anderes als eine – hoffentlich – möglichst genaue Beschreibung einer existierenden Wirklichkeit.

Auch wenn mir das weitere Schelte einbringt. Bitte, bitte, liebe Autoren, liebe Musiker, liebe kreativ Tätigen, überschätzt Euch und Euer Tun nicht. So schön das alles ist, es sind alles keine Werke eines gottgleichen Genius. (Auch wenn der Genie-Glaube hierzulande noch immer hoch im Kurs steht.) Es sind einfach Werke. Werke, die wenn sie gut genug sind, auf alle Fälle bezahlt gehören. Wenn sie wirklich sehr gut sind, gerne auch hoch bezahlt. – Die Rechte an dem Werk sollten einem ewig gehören, aber die Nutzungsrechte für eine kommerzielle Nutzung längstenfalls das eigene Leben lang.

Die private Nutzung aber sollte immer frei sein. Damit neue kreative Werke entstehen können. (An denen sollte man dann natürlich partizipieren, wenn sie Geld machen.) Vielleicht entstehen so dann auch Werke, die nicht von der bleiernen Last eines sinnentleerten Narzissmus belastet sind. Werke, die locker und entspannt entstehen und nicht die Selbstüberhöhung einer gottgleichen Intuition brauchen, um den Weg in die Welt zu schaffen. In diesem Sinne – nix für ungut…