Ein Zurück in die Zukunft gibt es nicht

Ich schreibe gerade, viel. Das Thema: Zukunft. Dazu passt es perfekt, Steve Roach zu hören, bei mir erprobt in vielen Meditationen und Kreativ-Seancen. Sein neuestes Werk – durchaus hörenswert – heißt „Nostalgia for the Future“. Ein wunderbarer Begriff. Er beschreibt so wundervoll die Sehnsucht nach einer Zukunft, in der wir noch darauf hofften, dass Träume wahr werden. Dass Menschen zum Mond , wir selber in 80 Tagen um die Welt fliegen und wir Stück um Stück unserer Welt – und vielleicht sogar dem Kosmos – möglichst viele Geheimnisse entreißen.

Damals träumte man noch davon, dass Roboter einem die Arbeit abnehmen und wir mit fliegenden Autos überall hin kommen – oder bei Bedarf einfach in andere Welten teleportiert werden wie Captain Kirk und Co. Und natürlich hoffte man, wenn man ein wenig menschenfreundlich geprägt war, dass der Kampf gegen den Hunger besiegt wird und Frieden auf Erden herrschen möge.

Die Zukunft verdüstert sich

Heute befürchten wir, dass Roboter uns die Arbeit wegnehmen und wir haben es satt, auf unseren Reisen die Massen von anderen Touristen um uns herum zu haben. Jetzt auch noch aus Fernost. Und auf dem Mond waren wir, danke, das erst mal ist abgehakt. Dem kann man nur noch dadurch etwas Spannung abgewinnen, indem man das weltverschwörungstechnisch als einzigen Betrug und Hollywood-Inszenierung abtut.

So gesehen war damals die Zukunft noch in Ordnung, sie strahlte Faszination aus. Heute hat sich so manche Zukunftsvision zur Dystopie verdunkelt. Und wir scheinen nur noch die Wahl zu haben, welche der verschiedenen Horrorszenarien wir denn gerne hätten: Klimakatastrophe oder doch gleich lieber die atomare Apokalypse. So jedenfalls stellen es die Medien in ihrem notorischen Pessimismus und Alarmismus gerne dar.

Die ungute Zukunft der 50er Jahre

Entsprechend werden in immer mehr Ländern Menschen zu Präsidenten und Regierungschefs gewählt, die die Reise zurück in die Mitte des vergangenen Jahrhunderts als Ziel gewählt haben. Damals als die Männer noch das Sagen hatten und die Farbigen noch ungestraft als Neger wahlweise betüttelt, missioniert oder abqualifiziert werden durften. Allen voran Donald Trump. Seine Vision einer modernen Welt stammt ja deutlich aus den 50er Jahren. Da ging man ja auch noch unbekümmert mit Energieressourcen um, da waren Bergarbeiter noch Helden der Arbeit und das ganze Kleinklein von wegen Rücksichtnahme und Nachhaltigkeit gab es nicht.

Bei einem alten, ungebildeten, ignoranten Mann wie Donald Trump ist solch eine Lust auf eine Zukunft des mittleren 20. Jahrhunderts noch irgendwie nachvollziehbar. Bei Menschen wie einem Victór Orban oder gar einem Sebastian Kurz ist das dann doch frappierend. Zugegeben, das Leben damals scheint in der Rückschau einfacher und überschaubarer gewesen zu sein. Schöner, angenehmer oder gar attraktiver war es nicht. Dazu ist mein Gedächtnis zu gut, als dass ich solch einem Irrglauben zum Opfer fallen könnte.

Mars statt Mond

Richtig ist, dass wir, die Babyboomer, bessere Chancen hatten. Bessere Chancen, auch aus wenig viel zu machen. Aber die Chancen, ins Nichts zu fallen, waren damals ebenfalls größer. Uns wurde keine goldene Zukunft versprochen, obwohl wir große Teile davon erleben durften. Meine Jugend war geprägt von der Angst der Eltern, es könne wieder zu einem Krieg, zur Vernichtung alles Erreichten kommen. Stattdessen haben wir in Europa die längste Friedensphase seit je erlebt. Ja, speziell auf Kosten der Dritten Welt. Ja, auf Kosten unserer Umwelt und unseres Klimas.

Wir haben heute ein spürbares Problem mit der Zukunft. Denn sie verspricht uns scheinbar mehr Probleme als Perspektiven. Und wenn unser Zukunftsglaube schwächelt, hat halt die Nostalgie Konjunktur. Eine Sehnsucht nach einer Zeit, als die Zukunft noch in Ordnung war. Und dagegen hilft auch nicht, wenn man einfach mal, wie Elon Musk, die Ziele in die Länge streckt. Sein Zukunftsziel ist nun, zum Mars zu fliegen. (Trump, ganz 50er Jahre, bescheidet sich, noch mal zum Mond aufzubrechen.)

Eine neue Vision der Zukunft

Apropos Elon Musk. Seine Vision von Zukunft ist nur eine sanfte Modernisierung alter Träume. Elektroautos waren schon im 19. Jahrhundert eine Realität, bevor die Produzenten von Verbrennungsmotoren im Schulterschluss mit den Ölkonzernen sie vertrieben. Auch autonomes Fahren ist keine neue Idee. (Die Reichen und Mächtigen kennen ja sowieso nichts anderes, sie haben ja Chauffeure.) Und die Welt durch Tunnel zu verbinden, ist auch eine uralte Idee. Nur geht es bei Musk per Hyperloop etwas schneller.

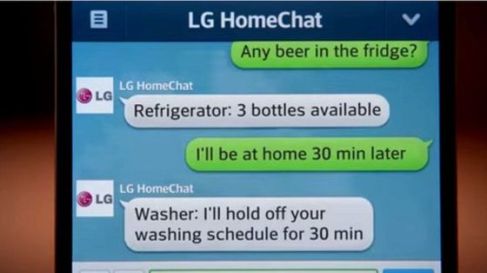

Was wir dringend brauchen, ist eine Vision einer Zukunft, die für alle Erdenbewohner gilt. Eine, die das Überleben von 10 oder 12 Milliarden Menschen sichert – und deren Leben lebenswert macht. Eine Vision, die nicht nur digitale Spielereien und immer neue, mehr oder weniger sinnige Gadgets bringt, sondern Digitalität in seiner gesamten innovativen Kraft nutzt. Eine Vision eines Lebens, das heute noch nicht gelebt wird, das aber spätere Generationen zu lieben lernen werden. Eine Welt, in der vielleicht Künstliche Intelligenz eine wichtige Rolle spielt und wir froh um sie sind, weil sie uns stärker und klüger macht.

Zukunft ist kein Zuckerschlecken

Das setzt aber voraus, dass der Reichtum an Geld, an Daten, an Wissen und (künstlicher) Intelligenz nicht in den Händen weniger verbleibt und der normale Bürger nicht nur zum manipulierten Konsum-Automaten verkommt. Das setzt wiederum voraus, dass wir selbst uns mit den „unheimlichen“ Optionen der Zukunft auseinandersetzen: Big Data, Transparenz, künstliche Intelligenz, digitale Welt. Wir müssen dafür wirkliches Interesse haben, ja Neugier, Habgier – jeweils in des Wortes Bedeutung – dafür entwickeln.

Wir müssen uns mit allen Zukunftsthemen ausdauernd beschäftigen, darüber informieren, uns unsere Meinung bilden. Wir müssen diese neue Welt umarmen, auch wenn wir noch nicht so genau wissen, wie angenehm oder widerborstig sie sein mag. Zukunft kommt nie als Zuckerschlecken. Und wehe dem, der das verspricht. Wir müssen die süßen Stellen einer künftigen Welt erst für uns entdecken. So wie es die Generationen vor uns auch getan haben.