Krise der Krise

Wenn man Nachrichten liest oder im Radio hört oder im TV sieht, dann ist es ein Wort, das wirklich keiner mehr hören will und kann: „Krise“. Wenn es eine veritable Angst vor Inflation gibt, dann vor dem inflationären Gebrauch dieses Wortes. Kein Tag ohne neue Volte zum Schlechten, kein Tag mit einem neuen Plan, alles in den Griff zu bekommen. Zugegeben, das politische Personal für die Perma-Krise ist hochqualifiziert. Papandreou und speziell Berlusconi sind echte Garanten für Sisyphos-Arbeit, denn sie haben beide eine andere Agenda als die der Rettung des Euros: die Rettung der eigenen Karriere bzw. dem Entrinnen strafrechtlicher Verfolgung.

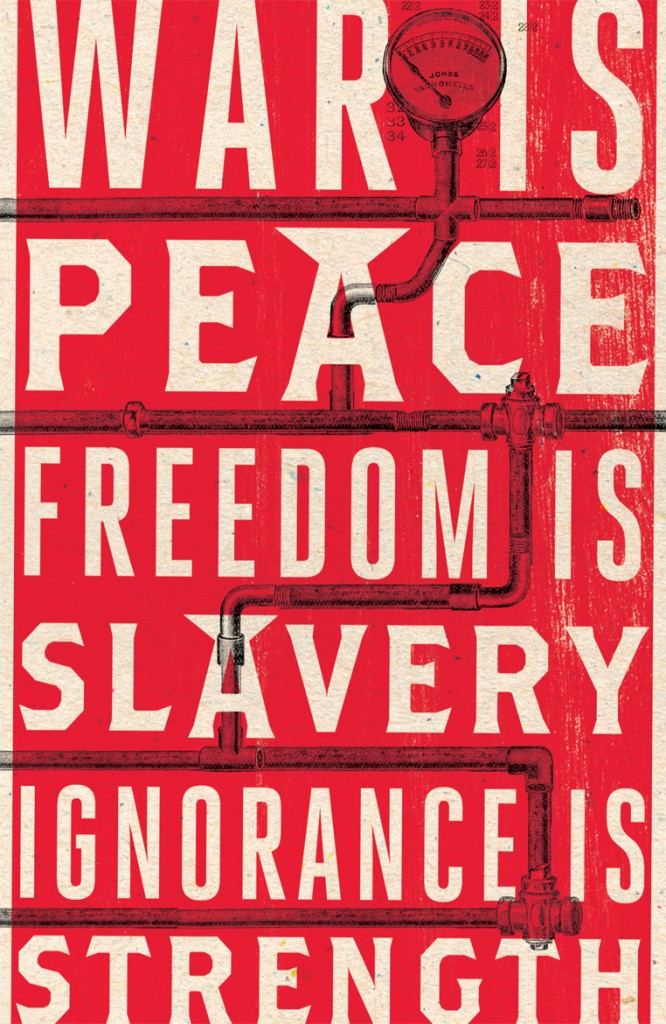

Mich erinnert dieses Trommelfeuer an Krisen-Situationen – und Krisen-Unkereien – sehr an die mediale Unterjochung durch Dauerkonflikte, wie sie George Orwell in seinem Roman „1984“ beschrieben hat. Faszinierend, wie nach 10 Jahren Dauerstress durch den Kampf gegen Osama bin Laden und seine Terrorkommandos jetzt ein neuer Schauplatz von Angst und Schrecken mit viel Potential für „nachhaltige“ Krisenkultur entstanden ist. Angela Merkel schätzt schon mal, dass es mindestens zehn Jahre dauern wird, bis die Krise des Euros oder wahlweise der Banken oder des Finanzsystems behoben sein könnte. Auch eine Art von Verlässlichkeit.

Mediale Sozialisation

Ich hatte im (Humanistischen) Gymnasium das Privileg, im Deutsch- und Sozialkundeunterricht ca. ausgiebig „Medienkunde“ zu haben (anno 1972!) und ausgiebig die Wirkungen von Presse, Presseagenturen (!) und TV vermittelt zu bekommen. Aber meine wirksamste mediale Sozialisation habe ich im Englisch-Unterricht bekommen, eben durch Orwells „1984“. Da habe ich erahnen können, wie manipulierte und manipulierende Medien Wirkungen auf eine Gesellschaft und ihre Kultur haben können.

Wie viel Wirkung die Medien wirklich haben, konnte ich dann über Jahre im praktischen Selbstversuch erleben. Bei der Münchner Stadtzeitung und beim WIENER. Mal bitterernst, wenn es um investigative Geschichten wie die „Schwarzen Sheriffs“ oder die Gründung von „AIDS-KZs“ ging. Oder auch extrem kurios, wenn wir etwa den Müll von Prominenten analysierten oder den reichsten und mächtigsten Deutschen einen Scheck über 1,23 DM schickten, dessen Einlösung teurer als der Wert des Schecks war. (Der ernste Teil war, dass ich jahrelang kein Konto mehr bei einer großen deutschen Bank eröffnen konnte.)

Nächtliche Rache

Die wohl kurioseste Wirkungs-Episode war dann über Jahre die eher anstrengendste. Bei der Münchner Stadtzeitung hatten wir des Öfteren für unsere Leser auch Spiele entwickelt und mit der Zeitung ausgeliefert. Brettspiele mit sehr kreativen und vielleicht auch gemeinen Aufgaben. So bekam man etwa entsprechend viel Punkte für jede Minute, die man einen willkürlich angewählten Telefonpartner im Gespräch hielt.

Was wir damals nicht recht bedacht hatten war die Tatsache, dass solche Spiele gern spät nachts gespielt werden – und dann die Hemmschwellen eher niedrig sind. Der Endeffekt war jedenfalls, dass ich über Jahre hinweg immer wieder nachts Anrufe bekam – auch um 3 oder 4 Uhr morgens – um mit mir viele Minuten am Telefon zu verbringen, um Punkte zu sammeln. – Wie witzig. – Aber wir hatten halt findige Leser.

Sind Sie der Konitzer?

Wie sehr TV wirkt, habe ich dann viele Jahre später durch Günther Jauch erleben dürfen. Ich war für meine Ex-Frau Beate, die es in die Sendung „Wer wird Millionär“ geschafft hatte, als Telefon-Joker vorgesehen. Ich war an dem Tag der Aufzeichnung aber in Italien in Urlaub, aber unser Urlaubsdomizil hatte einen Festnetzanschluss. Nachmittags war schon ein Kontrollanruf – und dann hieß es, ich sollte mich bis 22.00 Uhr bereit halten, so lange dauert die Aufzeichnung. Kein Problem, ich wartete und drückte Beate die Daumen, dass sie es auf den Stuhl schaffen möge.

Die Zeit verrann, ich war nie weiter als 10 Meter vom Telefon entfernt. Ich traute mich nicht mal aufs Klo zu gehen, man weiß ja nie. Irgendwann war es 22.00 Uhr. Aber ich hielt noch durch, man weiß ja nie. Erst um 22.30 Uhr wagte ich mich auf die Toilette – und es kam wie es kommen musste, genau dann klingelte das Telefon. Ich schaffte es noch innerhalb der vereinbarten fünf Klingelphasen, und tatsächlich Günther Jauch war am Telefon.

Ich hatte mir eine Strategie zurecht gelegt, wie ich das Gespräch lenken wollte, um möglichst viel Andeutungen zur Frage vorab zu bekommen. Abgesehen davon, dass ich schon gestresst an den Hörer kam, nahm mir Günther Jauch sofort allen Wind aus den Segeln mit der Frage: „Sind Sie der Michael Konitzer?“ Er kannte mich und meine Arbeit bei der Münchner Stadtzeitung und beim WIENER inklusive meiner investigativen Recherchen und interviewte mich dazu in aller Länge. Auch so kann man Wirkung erzielen. – Ich habe dann tatsächlich die Frage beantworten können – es ging um den Ural als drittlängsten Fluss Europas. – Beate war mir sehr dankbar…

Die nächsten Tage habe ich dann real erfahren, wie bekannt man werden kann, wenn man in einer gern gesehenen Sendung nur per Telefon erlebbar ist. Die Nachbarschaft, alle Verkäufer, die meinen Namen kennen, Kollegen, Freunde und eher unbekannte Menschen riefen an und schrieben Mails. (Das war noch weit vor Erfindung von Facebook & Co.) Noch Monate später wurde ich immer wieder auf Jauch und meinen Cameo-Auftritt angesprochen.

Ohnmacht vor Piraten

Diese (kleine) Wirkungshistorie von Medien im Hinterkopf, bin ich dann doch erschrocken, wie sehr die etablierten Medien an Durchschlagskraft und Effizienz verloren haben. Den Zeitungsmachern und TV-Redakteuren muss doch der Schrecken in die Glieder gefahren sein, als sie nach der Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses sehen mussten, wie die Piraten fast 8 Prozent der Stimmen eroberten, obwohl sie so gut wie keine Presse bekommen hatten und in keine TV-Runde im Vorfeld der Wahl eingeladen waren. Man kann heute auch abseits der großen Meinungsmacher Wahlerfolge feiern.

Und diesen Gedanken weiter gedacht: Wie wenig Wirkung zeitigt letztlich doch die kontinuierliche Bombardierung der Bevölkerung mit wirtschaftlichen Untergangsszenarien. Wie krisenimmun sind wir letztlich schon geworden. Wir widerstehen nicht nur alljährlich neu beschworenen Killerviren und drohenden Epidemien. Wir geben sogar unbeirrt weiter unser Geld aus, vielleicht sogar etwas mehr mit leichter Hand, wenn es denn schon bald nichts mehr wert ist. Wir lassen uns nicht unterkriegen. – Und das ist gut so.

Damit hat Orwell nicht gerechnet, dass man immun gegen Panikmache und Krisenbeschwörungen werden kann.