Aggressive Feindbilder und düstere Prognosen

Die ZEIT titelt: „Feindbild Google“. Der STERN unkt: „Big Brother Google“. Und den Vogel schießt Chris Anderson in Wired ab: „The Web is dead!“ (Immerhin geht der Satz weiter: „Long Live the Internet.“) Das Internet und ganz speziell der Suchgigant Google stehen unter Beschuss. Und keine Angst, bald wird auch wieder Facebook gebasht werden. Facebook Places, dessen neuer Location Service, wird garantiert dafür sorgen. Vor allem wenn er erfolgreich ist.

Es scheint so, als würden alle Ängste, alle Sorgen, alle Hassgefühle gegen das Internet sich Bahn brechen. Schon lang waren das Internet und seine führenden Protagonisten (und finanzielle Nutznießer) so in der Kritik. Und noch selten mit solch kuriosen Argumenten und solch kreischendem Unwissen wie in der Debatte um Google StreetView. – Wer bitte sonnt sich nackt zur Straßenseite hin genau in dem Moment, wenn alle drei bis fünf Jahre der Google-Fotowagen vorbei fährt? Aber so etwas ängstigt etwa Jeanette Biedermann.

An dieser Stelle könnte man sich fürchterlich aufregen. Vorzugsweise über die Kollegen auf der Printseite, die nun völlig ungeniert Ängste schüren, um die Konkurrenz madig zu machen. Oder auch über die Ignoranz von Politikern, die in dem Thema Profilierungspotential sehen. Man könnte aber auch beiläufig mit den Schultern zucken nach dem Motto: Was kümmert’s die Eiche, wenn eine Sau sich dran kratzt?

Aber es gibt auch noch eine dritte Option. Man freut sich ein Loch in den Bauch, dass das Internet dabei ist, endlich in der Mitte der Gesellschaft anzukommen. Die Aggression findet inzwischen auf einem solch enttechnologisierten, tumbe Ängste triggernden Niveau statt. Das zeigt, wie sehr das Internet dabei ist, nun endlich zur Selbstverständlichkeit wird.

Das Auf und Ab des Hype Cycle

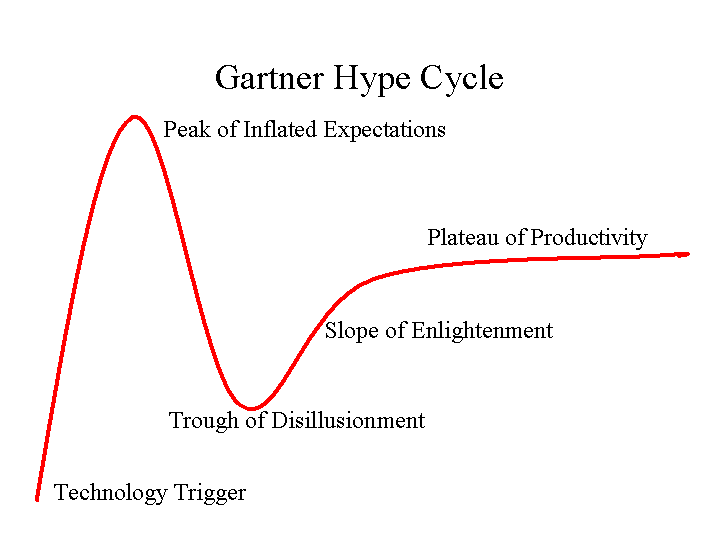

Die Beratungsgesellschaft Gartner hat einst den berühmten (und berüchtigten) Hype-Cycle entwickelt. Er beschreibt das übliche Schicksal neuer Technologien in Medien und Gesellschaft.

1. Am Anfang steht der Technology Trigger. Neue Ideen, Produkte und Erfindungen werden bestaunt und euphorisch beschrieben.

2. Immer mehr Medien nehmen das Thema, wenn es vielversprechend, also hype-fähig ist, auf und entwickeln immer phatasievollere, immer phantastischere Optionen, was damit alles zu machen ist. Das geht steil empor bis zum Peak of Inflated Expectation.

3. Irgendwann, wenn die Erwartungen ins Absurde abkippen und der Gedanke ausgereizt ist, weicht die Euphorie, es wird die Nase gerümpft und alles wird niedergeschrieben. Bis hinunter ins Tal der Desillusion, den Trough of Disillusionment, wo das Thema dann (vermeintlich) durch ist.

4. Jetzt erst ist der Weg frei für eine ernsthafte Beschäftigung mit dieser neuen Idee, Technologie oder diesem Produkt. Jetzt kommen die ersten ernsthaften und realistischen Einschätzungen. Es geht nun wieder aufwärts im Imagewert – und der Börsenbewertung. Das ist der Slope of Enlightment.

5. Und erst jetzt, nachdem es von „himmelhochjauchzend“ über „zu Tode betrübt“ gegangen ist, pendelt sich ein neues Thema auf einem realistischen Level ein – und nun erst kann Idee/Technologie/Produkt sein volles Potential ausspielen – auf dem Plateau of Productivity.

Jenseits des Hype-Cycle

Das Internet ist da aber schon längst raus, den Hype-Cycle hat es spätestens zur Jahrtausendwende hinter sich gelassen. Jetzt geht es um die breite gesellschaftliche Akzeptanz. Und da macht sich das Internet nicht nur daran, ein neues Medium, vielleicht sogar ein Leitmedium zu werden. Nein, es ist dabei, die generelle Plattform für alle (digitale) Kommunikation zu werden. Daher auch die so vehementen Angriffe all derer, die bisher die Bedeutungsmacht über die Medien hatten (oder es zu haben meinten): die Verlagshäuser und TV-Sender – und die Politiker.

Nein, das Internet macht sich wirklich daran, im Zentrum all unserer Kommunikation zu stehen. Es verändert die Machtstrukturen in der Gesellschaft. Und das heißt, jeder Mensch, der in Zukunft in der Gesellschaft aktiv sein will, muss sich mit dem Internet auseinandersetzen – und die Mehrheit der im analogen Zeitalter Aufgewachsenen muss viel dazu lernen.

Vor allem geht es darum, die Vor- und Nachteile besser einschätzen zu lernen. Denn jetzt rächt sich, dass gerade die Social Media Vor- und Nachteile so asymmetrisch verteilen. Die Vorteile, also sofortige Verbindung, Nähe oder Vertrautheit, werden mit einer ganz neuen Datensammel-Kultur erkauft. Deren negative Auswirkungen erlebt man, wenn überhaupt, erst sehr, sehr viel später. Aus dieser Asymmetrie erklärt sich vielleicht der kuriose Vorschlag von Google-CEO Eric Schmidt, dass man einen neuen Namen erhalten sollte, wenn sich genug belastendes Material im Internet, oder genauer: in den Google-Datenbanken, angesammelt hat.

Ein ebenso ungelenker wie absurder Vorschlag. Schließlich sind Namen im Internet sowieso egal. Die Bedrohung ist das Raster aus erfassten Daten, das wie ein Fingerabdruck unzweifelhaft einer bestimmten Person zugeordnet werden kann. Eric Schmidts Vorschlag ist insofern ein wenig unheimlich, als dass man bisher davon ausgehen konnte, dass bei aller Sammelwut von Google damit technisch noch nicht viel angefangen werden kann – und dass Datenmuster schon gar nicht gegen jemanden verwendt werden konnten, weil sonst der Ruf von Google unheilbar für immer ruiniert wäre. Personalisierte Werbung in Ehren, die Bedrohung durch Datenkraken geht viel weiter, vor allem, wenn sie nicht demokratisch kontrolliert werden.

White Noise

„Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich gänzlich ungeniert.“ Das ist jetzt der Prozess, den das Internet durchmachen muss. Alle überhöhten Erwartungen müssen geschliffen werden, aber genauso alle Vorteile endlich realistisch genutzt werden. Und dasselbe gilt auch für uns. Auch für uns könnte der Sinnspruch mit dem ungenierten Leben mit ruiniertem Ruf gelten.

Mir schwebte schon seit je her die Idee vor Augen, allzu große Neugier der Datensammler durch „White Noise“, ein undurchschaubares, nicht ausrechenbares, widersprüchliches Gewirr aus (fiktiven) persönlichen Daten, auszubremsen. Vorzugsweise sollten das intelligente Bots für mich machen: einen kuriosen Mix aus tiefer Papstverehrung und Porno-Nutzung, Schmetterlings-Sammeln und abstrakter Kunst, Bach-Etüden und Motörhead usw. usw. usw.

Ich gebe zu, ein ziemlich schwieriges Unterfangen, solchen White Noise wirkungsvoll zu programmieren. Denn wir hybriden Konsumenten schaffen sowieso schon viel zu viele absurde Widersprüche in unserem Konsumverhalten. Ich wüsste zu gerne, ob Google daraus wirklich sinnvoll verwendbare Strukturen herausinterpretieren kann.

Verklärte Erinnerungen

Mich tröstet bislang, dass ich auf meinem Gmail-Account noch immer ein Familienhotel bei mir um die Ecke in Erding angeboten bekomme. Sehr absurd, denn genau dort brauche ich ein Hotelzimmer am wenigsten. Schließlich habe ich dort ein sehr bequemes Bett und alle Annehmlichkeiten unseres netten Zuhauses. Solange das Wissen über mich nur so weit geht, dass ich in der Nähe von Erding wohne, bin ich zutiefst beruhigt. Ich muss also keinesfalls in absehbarer Zeit meinen Namen ändern. Vor allem wegen der Gnade der frühen Geburt. Zu meinen wilden Zeiten gab es kein Internet. Ja nicht mal digitale Kameras. Und alle Belastungszeugen von damals sind seltsam milde geworden, was ihre Erinnerungen angeht.

Die Verklärung und Verdrängung, die unser Gehirn so gut beherrscht, das müssen Google, Facebook & Co. noch unbedingt lernen…